Wie man Gespräche führt? Am besten vielleicht, ohne zu führen.

Seuchenkolumne. Nachrichten aus der vervirten Welt 330

Abonnieren Sie Armin Thurnhers Seuchenkolumne:

Wenn ich Interviews im Fernsehen sehe, zum Beispiel in der ZiB 2, bin ich voll Bewunderung für die Damen und Herren, die da druckreif formulieren und die Contenance behalten, auch wenn ihnen statt Antworten Fertigteile um den Kopf fliegen. Ich weiß, wie meine eigenen Fragen bei Gesprächen aussehen, wenn ich sie transkribiert vor Augen habe. In beiden Fällen ist Vorbereitung alles. Nur kann man im Print-Fall nachbessern, live im TV nicht.

Als ich noch Journalismus zu lehren versuchte, packte ich manchmal Literatur aus, um daraus vorzulesen, und rief damit bei den zu Unterrichtenden akute Anfälle tiefer Langeweile hervor. Zückte ich zum Beispiel Heinrich Heine, gab es Gestalten, die sich in den hinteren Reihen diskret erhoben und auf Zehenspitzen aus dem Saal schlichen. Später wurden sie dann beim Falter angestellt, trotzdem, und waren auch anderswo erfolgreich. Ich bin nicht nachtragend, lasse mich aber in keiner Weise beirren. Die in den vorderen Reihen taten mir leid, ich konnte ihnen jedoch nicht helfen.

In der Schule habe ich gelernt, dass Menschen nichts lernen wollen. Auch ich wollte nicht lernen, dass ich nichts zu lehren vermag. Im Journalismus bekam ich diese späte Einsicht glänzend bestätigt. Viele hier hängen an ihren Sprachunarten, als wären diese Unarten kostbare Beweise eines stolzen unabhängigen Charakters. Zum Beispiel will die blöde rhetorische Frage, die unsereiner in Untertiteln gern stellt, in ihrer widerspenstigen Dramatik unbedingt mit einem „doch“ betont werden. „Die Sonne scheint. Doch warum ist es so warm?“ Allein dieses kleine, angeberische, überflüssige „doch“ auszumerzen, glückte mir in meiner mehr als 40jährigen Laufbahn als Redakteur nicht. So schrumpfen Lebensleistungen am Adverb.

Balzacs „Verlorene Illusionen“ als den Roman des Journalismus schlechthin zu propagieren, gelang mir weder auf der Hochschule noch in der Redaktion. Die größten Journalisten waren jene, die aus ihrem Journalismus Literatur gemacht haben, welche sich gegen den Journalismus wendete, die also ihre Beschreibung der Welt aus dem bloßen schnellen Cash-Zusammenhang herauslösten und sie in einen etwas höheren, langsameren Cash-Zusammenhang hineinhoben. Balzac, der fieberhaft im Wettlauf mit dem Redaktionsschluss der Zeitungen Kapitel um Kapitel seiner Romane hinschmierte, um an Geld zu kommen, damit er einen weit „über seinen Verhältnissen“ angesiedelten Lebensstil bezahlen konnte, der Hochdruckkochtopf Balzac entkam dieser medialen Schnellküche nie und kredenzte uns am Ende doch die Essenz einer Weltsuppe in unendlichen Variationen mit immer neuen Einlagen.

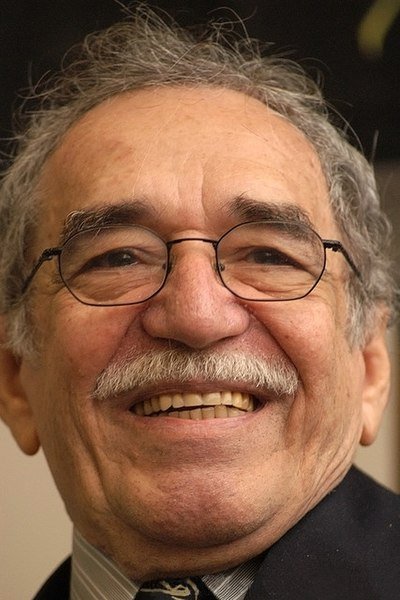

Oder Gabriel García-Márquez, Nobelpreisträger, Autor des Romans Hundert Jahre Einsamkeit. Von ihm werde ich versuchen, etwas zu lernen, was ich nie zu lehren wagte, obwohl es vermutlich eine erstklassige Übung für journalistische Seminare gewesen wäre. Ich las vor kurzem ein altes Interview mit ihm über die Kunst des Schreibens, das er 1981 der US-amerikanischen Literaturzeitschrift Paris Review gab.

Gabriel García-Márquez, 2012 Foto Wikimedia @ Jose Lara

Der Interviewer fragt ihn: „Denken Sie, dass der Roman bestimmte Dinge kann, die der Journalismus nicht kann?“ und García-Márquez antwortet: „Nichts. Ich glaube nicht, dass es einen Unterschied gibt. Die Quellen sind die gleichen, das Material ist das gleiche, die Ressourcen und die Sprache sind die gleichen. Das Journal ,Die Pest in London‘ von Daniel Defoe ist ein großartiger Roman, und ,Hiroshima‘ von John Hersey ist ein großartiges Werk des Journalismus.“

Defoes Buch erlebte im Seuchenjahr eine neuerliche Konjunktur, García-Márquez war es schon 50 Jahre früher ein Vorbild. Er schreibe nicht mehr so schnell wie einst als Journalist, sagte der Autor, es komme ihm nun auf die Bedeutung jedes Wortes an. Er schreibe jetzt viel langsamer. Auch ich werde mir das Langsamschreiben wieder angewöhnen.

Dann erzählt García-Márquez die Geschichte, wie er in der Redaktion blieb, wenn die anderen schon weg waren. Er liebte das Geräusch der Linotype-Setzmaschine, sie klang wie Regen, sagte er, zu diesem Klang konnte er literarisch schreiben. Wenn der Druckvorgang beendet war und Stille eintrat, fiel ihm nichts mehr ein. Dieses Geräusch fehle ihm jetzt noch beim Schreiben.

Der Interviewer fragte, wie García-Márquez Interviews machen würde. Niemals mit Tonband, sagt er. Keine Notizen, keine Aufzeichnungen. Erst nach dem Gespräch solle aufgeschrieben werden, was der Interviewte davon behalten hat, allenfalls – aber besser nicht – gestützt durch ein paar Notizen.

Was für eine schöne Idee! All die überflüssigen Wortgeplänklel entfallen, dieses Worte-Abringen, dieses Wort-Fallenstellen, diese Un-Gespräche, die nur auf ein gegenseitiges Belauern hinauslaufen, auf ein gegenseitiges Ineinander-Hineinsticheln. Der eine will seine Botschaft abladen, der andere ihn auf etwas festnageln, was dann auf ewig gegen ihn verwendet werden kann. Selten Fragen, kaum je Antworten, immer Hintergedanken. Ich weiß, das ist ungerecht gegenüber allen aufklärerisch Bemühten in allen Medien dieser Welt. Ja, ich habe es bemerkt, das García-Márquez-Interview ist 40 Jahre alt.

Hören wir ihn noch einmal: „Das Problem ist, dass sich Ihre Einstellung ändert, sobald Sie wissen, dass das Interview aufgezeichnet wird. In meinem Fall nehme ich sofort eine defensive Haltung ein. Als Journalist habe ich das Gefühl, dass wir noch nicht gelernt haben, wie man ein Tonbandgerät für ein Interview verwendet. Ich denke, am besten ist ein langes Gespräch, ohne dass der Journalist Notizen macht. Danach sollte er sich an das Gespräch erinnern und es als Eindruck dessen aufschreiben, was er fühlte, und nicht unbedingt die genauen Worte verwenden. Es kann auch nützlich sein, sich Notizen zu machen und diese dann mit einer gewissen Loyalität gegenüber der befragten Person zu interpretieren. An der Tonbandaufnahme ist misslich, dass sie der interviewten Person nicht gerecht wird. Sie zeichnet es auch getreu auf, wenn Sie sich zum Arsch machen. Also passe ich bei einem Tonbandgerät auf, wenn ich interviewt werde. Wenn es kein Tonbandgerät gibt, spreche ich ohne Kautelen, ganz natürlich.“ (Das Interview wurde mit dem Tonband aufgezeichnet, naturgemäß.)

Oha: dass sich jemand im Interview zum Arsch macht, versteht García-Márquez nicht als Offenbarung des wahren Gesichts des Interviewten, sondern als dessen Verarschung. Ach ja, zum Titel dieser Kolumne wollte ich noch anmerken: Gespräche werden beidseitig geführt oder sie sind keine, nur ein dramatischer Ersatz oder eine Vorführung.

Ich werde versuchen, ab und zu Gespräche mit Leuten zu führen, mit denen ich vor Jahren gesprochen habe. Das Programm der Seuchenkolumne wächst sich aus: Politik / Medienkritik / Musik / Poesie / Sport / Kulinarik / Katerdialoge / unvergessene Gespräche. Und Epidemiologe Robert Zangerle mindestens einmal die Woche! Mehr demnächst hier.

Distance, hands, masks, be considerate!

Ihr Armin Thurnher