Paul Celan gegenüber bleiben wir alle Fremde. Der Dichter wird dieser Tage 100 Jahre alt

Seuchenkolumne. Nachrichten aus der vervirten Welt 249

Abonnieren Sie Armin Thurnhers Seuchenkolumne:

Es sind Paul-Celan-Tage. Am 23. 11. wird der Dichter hundert Jahre alt. Nicht, er wäre hundert Jahre alt geworden. Er wird. Celan gehört zu denen, die bleiben. Und sei es nur eines einzigen Gedichtes wegen. Die „Todesfuge“ kennt jeder. Zumindest dem Namen nach. Von anämischen Jugendchören vorgetragen, ungelenk vertont oder sonstwie verpatzt kommt sie uns entgegen.

Die innere Stimme, die sie einem vorträgt, hat den Vorteil, nicht gehört zu werden und kann weniger falsch machen. Am wenigsten kann das der Dichter selbst, der sie – im Audiofile hörbar – vorträgt. Bei einer Tagung der Gruppe 47, der literarischen Tonangeber nach dem Krieg, war Celan als Nachwuchskraft anwesend und durfte vorlesen, ebenso wie die Dichterin Ingeborg Bachmann, die sich als seine Schülerin empfand.

Celan deklamierte im Hymnenton und fiel durch; Bachmann nuschelte ihre Gedichte emotionslos herunter und triumphierte. Es war die Zeit, als man begann, antike Tragödien im grauen Büroanzug zu spielen, was wollte dieser postösterreichische Exilrumäne da mit seiner Hölderlin-Anmaßung?

Und diese Stimme? „Sie umfasste den ostjüdischen Legendenton und die Erhabenheit der Duineser Elegien, Psalmenpathos und Ganovenweisen, die Inbrunst der Mystik und die Lust am Capriccio. Die Vielvölkersprache entfaltete einen unwiderstehlichen Zauber…“ So beschrieb sie der Freiburger Germanist Gerhart Baumann in seinen „Erinnerungen an Paul Celan“, einem Buch, wie man sie nicht mehr schreibt (nur mehr antiquarisch erhältlich).

Celan stammte aus Czernowitz, die Nazis brachten seine Familie um, er überlebte, weil er zum rumänischen Arbeitsdienst verpflichtet wurde. Er lebte fortan unter dem Zeichen des Todes, des Mordes, dessen Zeichen er, der Jude, nach wie vor überall sah.

Moore liebte er, vielleicht deswegen, als lebende Todesorte, lichtlos gewordenes Leben. Er suchte sie auf, wo er konnte, kannte Namen von Pflanzen, Flechten, Tieren. Mochte Steine. „Es ist Zeit, dass der Stein sich zu blühen bequemt“.

Das stammt aus dem großen Liebesgedicht „Corona“. Das heißt auf Latein Krone, was man heutzutage hinzufügen muss. Er hat es der ebenfalls großen Dichterin Ingeborg Bachmann gewidmet, die wohl so etwas wie eine Lebensliebe war, aber wer weiß das post festum so genau. Er löste sich nie von ihr, obwohl er die Malerine Gisèle Lestrange heiratete, mit der er in Paris lebte.

In Wien hatten sie einander kennengelernt, Bachmann, in aller Unschuld eine Virtuosin der Besetzungscouch, die „den bekannten Lyriker Paul Celan etwas ins Auge fasste“, wie sie notierte. Drei Tage später: „Leider muss er in einem Monat nach Paris. Mein Zimmer ist momentan ein Mohnfeld, da er mich mit dieser Blumensorte zu überschütten beliebt“.

Aber das ist Mohn von gestern, und „Corona“ bleibt eines der größten Liebesgedichte. Was immer sie verband, vielleicht war es, wie die Literaturhistorikerin Simone Frieling es ausdrückt, ein „gedichteter Schicksalsfaden“. Solche Fäden übertreffen mitunter Stahlseile an Haltbarkeit.

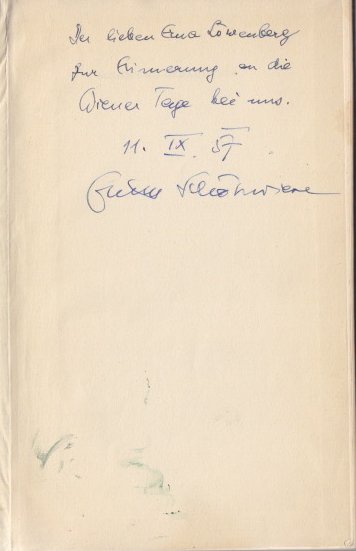

All das ist hundertmal erzählt worden und wird Ihnen dieser Tage auf allen Kanälen wieder entgegenschwappen. Ich habe eine kleine andere Celan-Geschichte. Ich besitze nämlich die Erstausgabe von „Mohn und Gedächtnis“, und zwar nicht irgendeine, sondern eine mit einer Widmung des österreichischen Lyrikers Ernst Schönwiese, der am 11. IX. 1957 in das Bändchen schrieb: „Der lieben Erna Löwenberg zur Erinnerung an die Wiener Tage bei uns.“

Erna Löwenberg? Da kann es sich wohl nur um jene Sozialdemokratin handeln, die Karl Kraus verehrte und zweimal in der Fackel vorkommt, einmal in einer Maibotschaft an ihn von 1926, und einmal als Spenderin einer von Kraus mit Lesungen unterstützten Sammlung für die Opfer des beim Justizpalast-Brand veranstalteten Polizeimassakers 1928. „Wiener Tage“, das deutet auf einen Besuch aus der Emigration, in die es Erna Löwenberg vermutlich gelang, vor den Nazis zu flüchten.

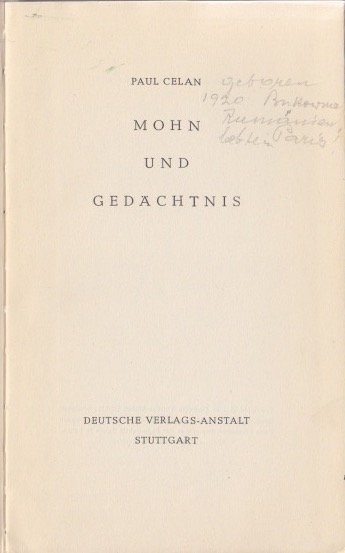

Mit Bleistift schrieb jemand (vermutlich der Antiquar) neben den gedruckten Namen des Autors: „Geboren 1920 Bukowina, Rumänien, lebte in Paris.“

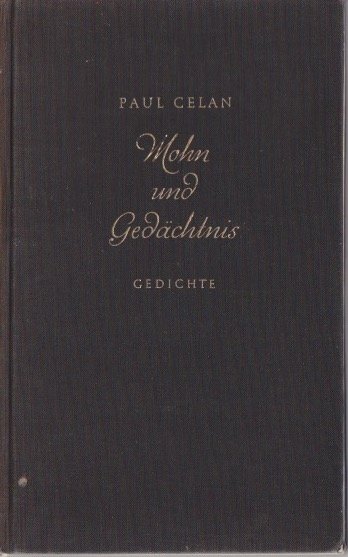

Das Buch war teuer. Ich konnte es mir nicht leisten, aber wie immer bin ich nun froh, es zu haben. Der Einband ist schwarzes Leinen, ein Umschlag fehlt, die Goldprägung glänzt recht frisch (Celan bestand bei seinen Büchern auf Goldprägung in Leinen), der Rücken etwas ausgebleicht und mit ein paar Flecken. „Corona“ ist das letzte Gedicht des Zyklus „Sand aus den Urnen“. Danach kommt die „Todesfuge“. Und bald danach „Ägypten.“

Ich erinnere mich daran, wie der unvergessene Adolf Holl in einer TV-Diskussionsrunde eine halbe Stunde lang zu schlafen schien, was seine Mitdiskutanten merklich beunruhigte. Er schlief aber nicht, er wartete geschlossenen Auges auf seinen Moment. Hob die Hand, genoss das überlange Schweigen der entsetzten Corona, die ihn erwachen sah, aber nicht sprechen. In dieses im Fernsehen aufs äußerste schockierende Schweigen hinein rief er triumphierend-vergnügt: Ägypten! Er meinte den Prunk des römisch-katholischen Zeremoniells, den er als pharaonisch begriff.

Celans „Ägypten“ ist ein Trennungsgeschenk, ein Lobgesang auf ferne Liebe, unterbrochen, nie gekappt. Er gab es Ingeborg Bachmann zu ihrem 22. Geburtstag, ehe er nach Paris aufbrach. „Du sollst zum Aug der Fremden sagen: Sei das Wasser.“ Diese Fremde war sie.

Celan gegenüber bleiben wir alle Fremde.

Weiterhin: keep distance, wash hands, wear masks, stay human!

Ihr Armin Thurnher